<앵커>

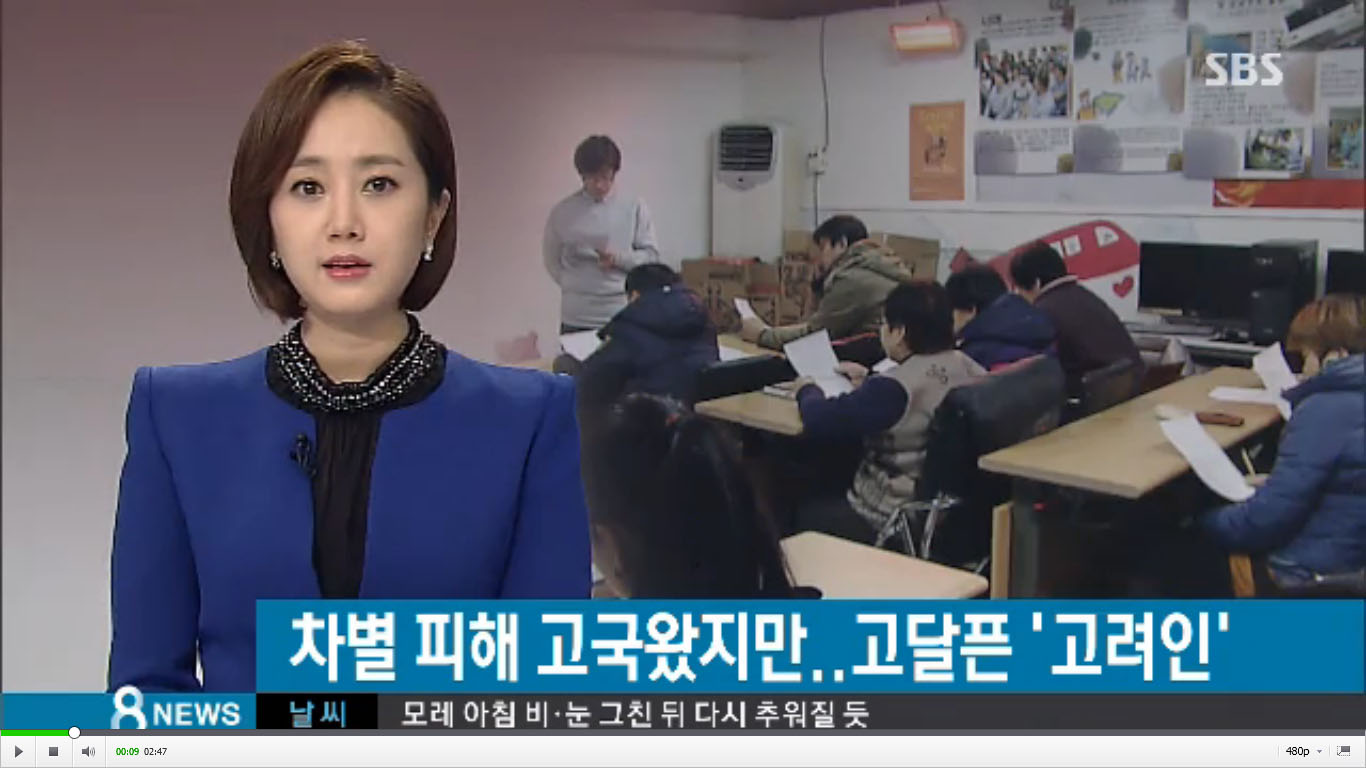

구한말 일본의 침략 때문에 러시아로 건너갔다가 스탈린의 강제이주 정책으로 중앙아시아까지 끌려간 우리 동포들이 있습니다. 까레이스키, 바로 고려인들인데요. 차별을 피해 고국으로 돌아온 후손들이 2만 명이 넘습니다. 하지만 고국에서의 삶도 그리 편치는 않습니다.

광복 70년을 맞아 이들의 고달픈 삶을, 화강윤 기자가 취재했습니다.

< 기자>

6제곱미터 남짓한 쪽방 안이 온통 곰팡이로 가득합니다.

2년 전 우즈베키스탄에서 한국으로 온 김 나제스다 씨의 세 가족이 사는 집입니다.

딸은 우즈벡에서 대학까지 졸업했지만 한국어가 서툴러 직장을 구하지 못하고 있습니다.

공장에 다니는 남편의 일당으로 하루하루를 견딜 뿐입니다.

[김 나제스다/고려인 3세 : 한국말을 잘 못해서 힘들어요. 마지막으로 일하고 나서 아파서 그 후로는 일을 못했습니다.]

고려인 4세 한 콘스탄틴 씨는 한국에 아내를 두고 혼자 출국을 준비하고 있습니다.

임금이 체불되고 산업재해로 손까지 다쳤지만, 치료도 마치기 전에 취업 비자 시효 3년이 끝난 겁니다.

[한 콘스탄틴/고려인 4세 : (한국어를 몰라서) 서류절차 하는 게 힘듭니다. 계속 일할 수 있기를 바랍니다.]

일제의 탄압을 피해, 또 독립운동을 위해 러시아로 갔던 사람들의 후예인 고려인은 50만 명이 넘습니다.

정부가 지난 2007년부터 이들에 대한 취업 비자를 발급하면서 국내로 돌아오는 고려인이 크게 늘었습니다.

현재는 약 2만 6천 명이 경기도 안산 등지를 중심으로 생활하고 있습니다.

귀환 고려인 가운데 절반 이상이 대졸로 추정되는 등 고학력이지만 고국살이는 고되기만 합니다.

중국 동포들과는 달리 이들 대부분은 한국어 능력이 떨어지고 문화적 차이도 크기 때문입니다.

실제로 이들 대부분은 단순 노무직을 전전하고 있습니다.

일을 마친 뒤 고단한 몸을 이끌고도 한국어를 가르쳐주는 야학을 이들이 찾는 이유입니다.

[김승력/고려인 지원센터 '너머' 한국어 교사 : 이분들은 새벽에 일을 나갔다 밤늦게 오거든요. 그래서 늦은 시간밖에 공부할 시간이 없는데 그때 문 여는 한국어 교실이 없어서 야학을 하게 됐고요.]

고려인들의 할머니 할아버지는 살기 위해 눈물 흘리며 조국을 떠나야 했습니다.

그리고 광복 70년. 일자리를 찾아, 자신의 뿌리를 찾아 몇십 년 만에 고국으로 돌아오는 그 후손들을 우리 사회가 어떻게 대할지 고민해야 될 시점입니다.

(영상취재 : 설민환, 박현철, 영상편집 : 이재성)